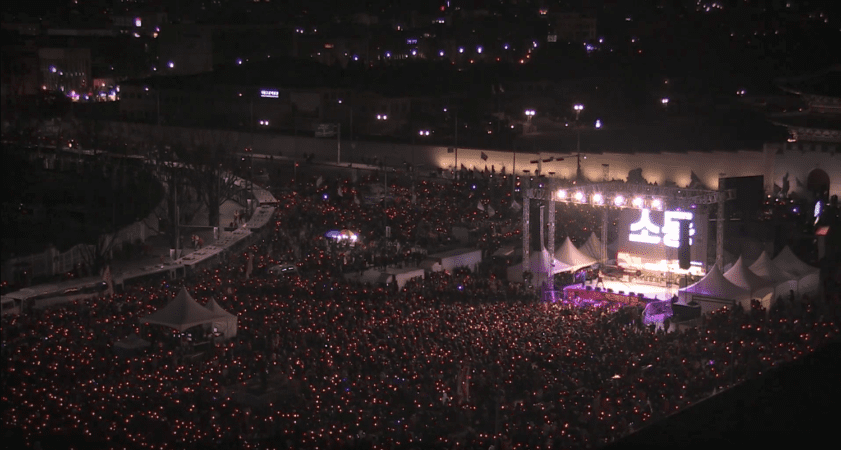

안간힘 쓰며 살아온 세상의 바닥에 아무것도 없었다. 불평등과 불공정을 버티고 살았던 것은 그나마 규칙은 있다고 생각했기 때문이다. 바늘구멍만큼이더라도 애쓰다 보면 운 좋게 나에게 기회가 올지도 모른다는. 그런데 너무 엉망이었던 게다. 초유의 국정농단 사태로 인해 자신들이 살아온 세상에 대한 안전망의 부재, 구멍 숭숭 뚫린 체제에 대한 절망을 보게 되었다. 결국 10월 29일을 시작으로 23차례 광장에 모인 1700만 명 시민들은 부패한 권력을 끌어내렸다. 대의민주주의제가 가진 한계를 직접민주주의로 제압했다. 그 광장에 함께 선 미디어작가들은 자신들의 경험과 시선으로 그들을 재구성했다. 동료시민들은 평등했는가, 무슨 마음으로 광장에 나왔는가, 과거의 광장과 현재의 광장은 어떻게 연결되어 있는가…. 구호 속에 배제되거나 뒤로 밀린 존재들은 없었는가.

<광장에 서다>는 무대 위에 선 이들의 눈물과 호소를 담고 있다. 광장에 함께 있는 이들에게조차 ‘억울하다 말하는 것이 조심스러웠던’, ‘살아남아서 죄스러웠던’ 시간을 넘는 용기들이 모였다. 그리고 시민들이 모두 떠난 지하철을 깨끗하게 치우기 위해 광장에 나올 수조차 없는 <청소> 노동자들의 노동을 카메라는 쫓는다. <광장의 닭>은 “동물 혐오 없이도 박근혜를 퇴진시킬 수 있다. 닭은 동료를 배신하지 않는다.”는 구호를 들려준다. 바라마지 않는 윤리적 국가(가 존재할 수 있는지는 논외로 하더라도)를 위해서 다른 존재를 배제하는 것은 민주주의가 아니라 설명해준다. <파란나비>는 ‘고고도미사일방어체제-사드’가 배치된 김천, 성주 주민들의 이야기를 전한다. 평범하게 살아온 이들이 왜 한순간에 투사가 되어 싸울 수밖에 없는지를 “‘빨갱이’라 불리며 5.18이 이랬구나….”라고 말한다. 파란 나비를 접어 상경하며, 자신의 운명을 자신과는 무관하게 결정하는 국가폭력에 저항하며 싸운다.

<함성들>은 과거의 여의도와 현재의 여의도에서 벌어진 사건과 정물을 연속적으로 보여준다. 탄핵소추안이 통과된 날도 어김없이 운행을 시작한 SRT(수서고속철)와 국회 앞에 들어선 뿔 없는 해태상의 이유를 들려주지만, 사실은 관객들에게 질문하고 있다. “세상은 진짜 바뀔 수 있는가?” <누가 청춘을 아름답다 했는가>는 청춘을 소비하는 비-청춘들에게 청춘의 현실을 말하고 있으며 <천개의 바람이 되어>는 개성고등학교 1학년 학생들의 노래로 시작해, 현재를 살아가는 젊은이들의 시선을 찾아가 보려 한다. 감독은 서울광장에서 “계엄령을 선포하라”는 날선 목소리를 들으며 자신의 과거와 현재를, 현재의 젊은이들은 오늘을 어떻게 기억할 것인지를 교차시킨다. <시국페미>는 촛불시민혁명 속 여성들의 고민과 이야기를 모았다. 어떠한 문제제기가 있었으며 어떻게 변화했는지 되짚는다. 타자화될 수 있는 존재란 없다. <푸른 고래 날다>는 304명의 희생자를 태운 고래의 꿈을, <조금 더 가까이>는 1/n 혁명의 주인공들이 자신들이 광장에 나선 이유를 직접 말하는 필름이다. 그들의 이유는 비슷하나, 모두 달랐다. 그들이 자신의 이름을 흐르는 물결 같던 행진대오의 필름 위에 덧입혀 말할 때, 그들이 힘이 셌던 이유를 헤아릴 수 있었다.

촛불시민혁명은 새로운 정부의 시작과 함께 일단락을 맺었다. 박근혜정권퇴진비상국민행동도 해산선언을 했다. 그러나 역사는 새롭게 시작되고 있지 않겠는가. 더 나은 세상을 향해, 더 많은 민주주의를 향해, 나와 그대가 서 있는 곳은 어디인지 물으며. 이 영화는 우리가 그토록 염원했던 단 한 번의 승리가 가져온 놀라운 경험을 빼곡히 기록하고 있다. 아마 지금보다는 세월이 지난, 오랜 뒤에 더 많이 기억될 이야기들일지 모른다. 지금은, 우리의 현재가 얼마나 위대한지 가늠할 수 없기 때문이다.

박진 (다산인권센터)

댓글

타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.