오늘날 전세계는 폭력과 범죄, 약물 남용과 자살 등의 위협적인 문제에 직면해 있다. 범죄의 증가는 곧 사회적 불평등과 소외, 억압적 사회 구조에 대한 분노와 희망 없는 내일에 대한 절망감이 증폭하고 있음을 의미한다. 현재 급속한 체제 붕괴를 경험하고 있는 구 사회주의 국가에서는 이러한 혼란과 절망감이 더욱 극단적으로 표출되고 있다.

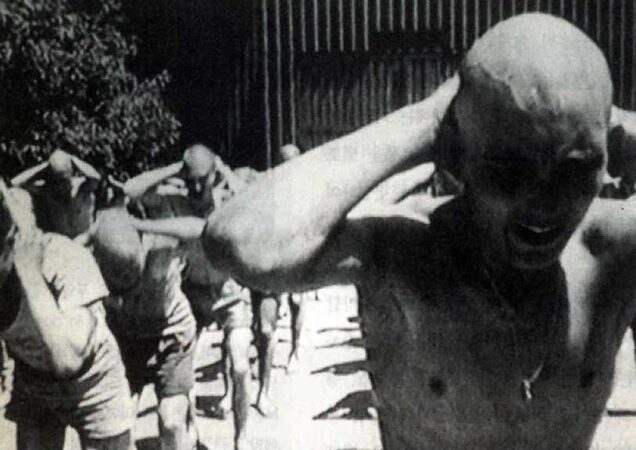

경제 위기와 빈부 격차의 심화로 인한 생존권 위협, 그리고 사회주의적 가치관의 해체와 정치적 대안의 부재로 인한 사회 해체 과정은 필연적으로 범죄나 매매춘과 같은 구조적 사회악을 증가시킨다. 이는 생존권과 삶의 뿌리를 위협받는 사람들에게 남은 마지막 선택인지도 모른다. 그 과정에서 가장 큰 희생양은 사회적 약자인 빈곤층 아이들이 될 수밖에 없다. 그러나 국가는 이들을 희생양이기보다는 격리되어야 할 대상으로 간주한다. 아이들을 범죄라는 절망의 늪으로부터 구출해내기 위한 대안을 수립하기는커녕, 사회 불안 요소인 범죄소년들을 격리 수용함으로써 기존 사회 질서를 유지하고자 하는 통제 전략만을 구사할 뿐이다. 게다가 소년 교도소의 가혹한 통제와 억압은 교정의 역할보다는 정의롭지 못한 사회에 대한 아이들의 분노와 좌절감을 키우기만 할뿐이다. 그러기에 감옥은 아이들에게 자유의 박탈뿐 아니라 미래를 준비할 수 있는 시간과 내일에 대한 희망을 거세시키는 의미를 갖는다.

이 때문에 ‘유엔·어린이·청소년 권리조약’은 아이들에게서 자유를 박탈하는 것은 항상 최후의 수단으로서만 고려되어야 하며, 인권과 자유에 대한 존중감 고취와 사회 복귀가 처벌의 궁극적 목표가 되어야 한다고 규정하고 있다. 또 범죄에 쉽게 근접할 수 있는 사회적 위험에 처해 있는 아이들, 즉 학대와 방임, 빈곤 등으로 인한 주변부적 삶을 강제당하고 있는 아이들을 보호하기 위한 특별한 조치를 마련할 책임이 국가에게 있음을 지적하고 있다.

<배경내/인권운동사랑방>

댓글

타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.